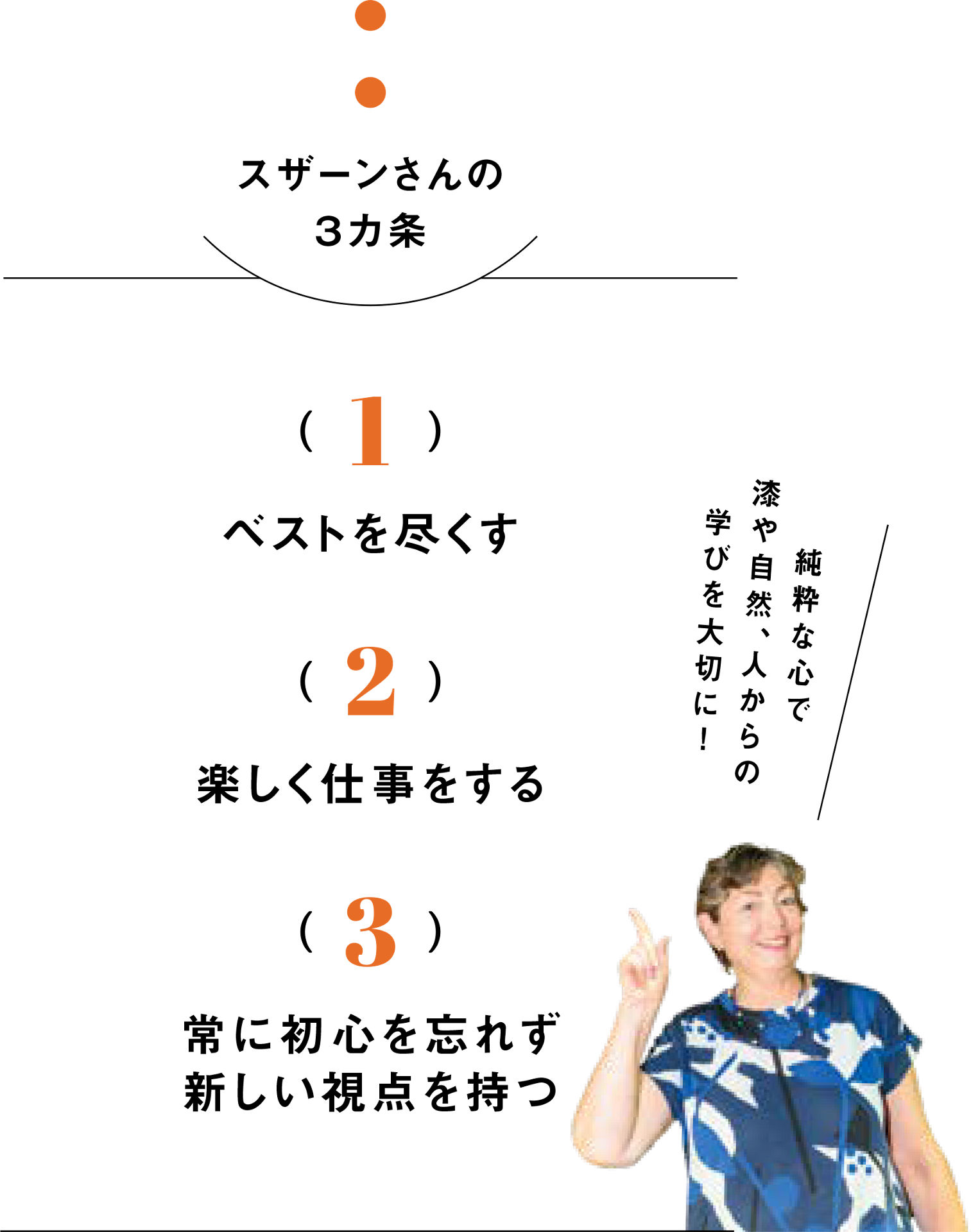

拝啓・現場小町 vol. (21) - ロス・スタジオ / スザーン・ロスさん

各方面の現場でイキイキと輝く活躍する女性にその醍醐味や将来の目標などを伺いました。

文/編集部 写真/山岸栞依(フォトデザイン・カンパニー)

終わりなき探求心で、伝統工芸の世界に新風を吹き込む

Profile

漆作家 スザーン・ロス(SUZANNE ROSS)さん

ロス・スタジオ

イギリス出身。ロンドンの美術館で日本の漆器の美しさに魅了され1984年に来日。1990年から石川県輪島市で漆芸を学んだのち、同市を拠点に輪島塗のアクセサリーや伝統工芸品の制作・販売を行う。

国内外で「漆ブーム」を起こしたい

日本が世界に誇る伝統工芸「輪島塗」の技法を生かし、自身の工房「ロス・スタジオ」を拠点に漆作家として活動するスザーン・ロスさん。その作品は、口縁部にレースを用いたお椀や、蒔絵を施したアクセサリー、イギリスの伝統である銀食器をモチーフにした銀色の器など独創性にあふれるものばかり。

手に取った人から「これが輪島塗!?」と驚かれることも多いという。

今でこそアートとして自由な表現を追求しているが、もともとは伝統のルールに則った漆器作りが専業。周囲と違ったのは、輪島塗のすべての工程を一人で手掛けていたことだ。

「輪島塗は下地、中塗り、上塗り、加飾といった工程を分業で行い、複数の職人でひとつの作品を作り上げるのが一般的。だけど私は自分の作品を一から作りたかったのです」

当初は蒔絵の作業に重きを置いていたものの、絵付けには土台となる漆器が必要。その器を黙々と作り続けるうちに気づいたのが、“塗り”の奥深さ。

持ち前の探求心に火がついたことでイギリスへの帰国を取りやめ、一から技術を学び直した。

「塗り以外に器のベースとなる木地のことも勉強。人間国宝の先生に師事して蒔絵の技術も磨きました。でも、やればやるほど楽しくなって、学びたいことが増えていく。輪島に来て32年目の今も修行の真っ最中。華道や茶道ならぬ『漆道』は一生の勉強です」

作品の仕上がりや用途に合わせて漆の塗り方を変え、下地に蒔絵を施すなど、従来の工程にはない工夫を生かせるのも、長年培った技術があってこそ。伝統の枠を超えた作風は工芸展などで高く評価されたが、古くからの手法を重んじる職人からは快く思われない時期もあったという。

「伝統工芸は基本を大事にするのが当たり前。それは十分に理解しています。

しかし、より多くの方に輪島塗の魅力を知ってもらうには、西洋化した現代の暮らしにも取り入れやすい物作りや、新しい切り口の作品も必要だと私は思うのです」

想いの背景には、伝統工芸品への関心が薄れていることへの危機感がある。

特に衝撃を受けたのは、展示会にやってきた20代の夫婦が漆や輪島塗を知らなかったこと。「世界に誇れる由緒ある文化なのに、古いものとして衰退してしまうのはさびしい」とスザーンさんは表情を曇らせる。

「海外には日本の伝統工芸品のコレクターが多いので、逆輸入で人気を出す作戦も考えました。でも、やはり日本の文化は日本人が守らなければいけないと思うんですよね。私ができるのは、作品や講演会などを通じて漆や輪島塗に興味を持つ人を増やしていくこと。いつか、次世代に伝統をつなげるような漆ブームを起こせたら嬉しいです」

輪島塗の技法を用いて制作した、蒔絵やレースを施した器とアクセサリー。

Off-time

スザーンさんのオフタイム

山や森を散歩して虫を観察する

屋久島の縄文杉や西表島へ滝を見に行くなど、自然に触れるのが大好きなんです。山の近くに住んでいるので虫との触れ合いは日常(笑)。最近はハチの巣作りから幼虫が巣立つまでの様子を観察していました。巣の構造など細部にまでハチ独自の知恵を感じられて興味深かったです。

株式会社まちづくり輪島 専務取締役

九内一也(くないかずや)さん

強い信念と自分の芯をしっかり持った方。

新しい角度から輪島塗をとらえた作品は、地元にとっても良い刺激となっています。

漆の研究などに精力的なのも彼女の魅力。

今後の作品にも期待しています。